Идея текста родилась после вопроса в платном канале: можно ли и стоит ли использовать фунгициды на основе беномила («Фундазол», «Бенорад» и т.п.)? В эпоху инфошума любые слухи — от «канцерогенности» до «ядов, копящихся в почве навсегда» — легко перекрывают спокойные, проверенные факты. Цель этой статьи — без эмоций восстановить контекст: как появилась молекула действующего вещества, что действительно известно о рисках и пользе, что показала история громкого судебного дела, и как всё это соотносится с реальной практикой фермера.

Настоящая статья направлена на то, чтобы пролить свет на реальную историю и свойства этого средства с научной точки зрения. При этом мы не ставим перед собой цель обелять или демонизировать химикат, действующее вещество или конкретный препарат «Фундазол» и т.п.. Наша задача — разобраться, где заключена истина, а где встречаются откровенные преувеличения и ложные сведения. Применять или не применять препарат остаётся сугубо личным выбором каждого садовода или фермера, и наше расследование лишь предоставляет объективный анализ, опираясь на современные научные данные и исследования.

Часть 1. Беномил: история фунгицида, который изменил правила игры и стал героем судебных баталий

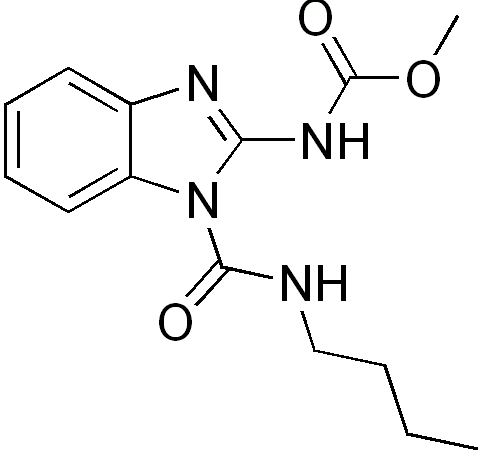

Беномил появился на свет в 1967 году в лабораториях американской химической империи DuPont. Это был прорыв: системный фунгицид широкого спектра действия, который мог проникать в ткани растения и защищать их изнутри. До этого фермеры в основном полагались на контактные препараты вроде серы или меди, которые нужно было наносить часто и обильно. Беномил открыл новую эру — эру бензимидазольных фунгицидов, класса веществ, построенных вокруг бензимидазольного химического кольца.

Почти одновременно DuPont разработал и тиабендазол, который изначально был промежуточным продуктом при синтезе беномила, но затем был коммерциализирован компанией Merck и нашёл применение не только в сельском хозяйстве, но и в ветеринарии. Японская Sumitomo Chemical добавила в семейство тиофанат-метил, известный многим как Топсин-М. Все эти вещества объединяет одно: попадая на растение или в него, они превращаются в карбендазим — основной активный метаболит, который и убивает патогенные грибы.

Механизм действия

Механизм действия беномила и его родственников элегантен и смертоносен для патогенов. Карбендазим связывается с белком бета-тубулином в клетках грибов и блокирует сборку микротрубочек — тех самых внутриклеточных «рельсов», по которым во время деления клетки расходятся хромосомы и формируется митотическое веретено. Без нормальных микротрубочек гриб не может делиться, его зародышевые трубки искривляются и деформируются, рост мицелия останавливается, и патоген погибает. Это так называемые MBC-фунгициды (methyl benzimidazole carbamates), которым Комитет по действию фунгицидов FRAC присвоил код 1. Ранние исследователи выдвигали и другие гипотезы — например, что бензимидазолы могут встраиваться в нуклеиновые кислоты грибов, замещая нуклеотидные основания из-за структурного сходства с пуринами, или что они просто подавляют формирование митотического веретена неким общим образом. Но сегодня научный консенсус однозначен: мишень — бета-тубулин, механизм — нарушение сборки микротрубочек.

Такая специфичность действия дала беномилу огромные преимущества. Препарат работал против широчайшего спектра патогенов — аскомицетов, базидиомицетов, дейтеромицетов — на зерновых, плодовых, овощных, декоративных культурах. Он был системным, то есть проникал в ткани и защищал растение изнутри, а не только снаружи. Фитотоксичность была минимальной, остаточное действие — длительным, применение — удобным. Фермеры полюбили беномил, и продажи Benlate взлетели. Но у медали была и оборотная сторона: узкая специфичность означала, что грибы могут быстро выработать устойчивость, изменив всего несколько аминокислот в гене бета-тубулина. Мутации типа E198A или F200Y делали патоген полностью нечувствительным не только к беномилу, но и ко всем остальным бензимидазолам сразу — это называется кросс-резистентностью внутри класса. К концу 1970-х — началу 1980-х устойчивость стала серьёзной проблемой, особенно на интенсивных культурах вроде зерновых и овощей, где препарат применяли часто и без ротации.

Резистентность беномила

Именно проблема резистентности стала одним из главных вызовов для бензимидазольных фунгицидов в последние десятилетия, и Китай здесь оказался на передовой исследований. Китайские учёные активно изучают механизмы развития устойчивости патогенов к карбендазиму и беномилу, поскольку эти препараты до сих пор широко применяются в КНР на овощных, плодовых культурах и рисе. Исследования китайских институтов фитопатологии документируют частоту мутаций в гене β-тубулина у популяций Fusarium graminearum (возбудитель фузариоза колоса пшеницы), Botrytis cinerea (серая гниль), Colletotrichum spp. (антракнозы) и других экономически значимых патогенов.

Публикации показывают, что в регионах интенсивного применения карбендазима частота резистентных изолятов может достигать 60–90%, причём устойчивость часто сопровождается снижением приспособленности патогена, но не настолько, чтобы резистентные расы исчезали при отмене препарата. Китайские исследователи также работают над молекулярными маркерами для быстрой диагностики резистентности и разрабатывают рекомендации по антирезистентным стратегиям: ограничение числа обработок MBC-фунгицидами до одной-двух за сезон, обязательное чередование с препаратами других химических классов (DMI-триазолы, SDHI, стробилурины, мультисайтовые), использование баковых смесей и интеграция с биологическими методами защиты. Эти работы публикуются в ведущих фитопатологических журналах и регулярно представляются на международных конференциях по резистентности, таких как FRAC meetings.

Сегодня любой грамотный агроном знает: бензимидазолы можно использовать максимум один-два раза за сезон, обязательно чередуя их с фунгицидами других групп — триазолами, стробилуринами, SDHI, мультисайтовыми контактниками вроде хлорталонила или каптана. Иначе через пару сезонов препарат просто перестанет работать.

Судебные разбирательства

Но настоящая буря разразилась не на полях, а в зале суда. В ноябре 1989 года беременная женщина по имени Донна Кастильо гуляла с маленькой дочкой в коляске по краю фермы в округе Майами-Дейд, штат Флорида. Ферма называлась «Пайн-Айленд», это было типичное хозяйство формата u-pick, где выращивали клубнику и помидоры, а покупатели сами собирали ягоды. В тот день на поле работал трактор с опрыскивателем — размах штанги около двенадцати метров, — и по словам Донны, машина застряла в грязи и «тряслась и дергалась», распыляя вокруг себя туман.

Был ветреный день, и в какой-то момент порыв изменил направление, и облако накрыло Донну. Жидкость была прозрачной, без запаха и вкуса, поэтому она решила, что это просто вода — фермер поливает посадки. Она была на восьмой или девятой неделе беременности. Вернувшись домой, она рассказала мужу о случившемся, и оба решили, что беспокоиться не о чем.

На следующий день она даже сходила к акушеру, который тоже не увидел повода для тревоги. Беременность протекала нормально, без осложнений. Но когда в 1990 году родился сын Джон, врачи и родители увидели страшную картину: у мальчика были серьёзно недоразвиты глаза. На месте глаз была лишь крошечная киста. Диагноз — микрофтальмия, редкий врождённый дефект, близкий к анофтальмии, при которой глаза вообще отсутствуют. Джон был практически слепым.

Три года семья жила с этим горем, не зная причины. Но в 1993 году Донна увидела по телевизору сюжет о том, что в британских фермерских районах, где применялся аналог Benlate, зафиксировали несколько случаев детей с похожими дефектами глаз. Она вспомнила тот ноябрьский день, туман на ферме, и связала одно с другим. Семья обратилась к адвокату Джеймсу Л. Ферраро, и началась десятилетняя судебная война против гиганта DuPont. Иск был подан на два фронта: против DuPont как производителя Benlate, обвиняя компанию в небрежном производстве, распространении опасного продукта и сокрытии данных о его рисках; и против владельца фермы Pine Island за небрежное опрыскивание при сильном ветре, что привело к дрейфу препарата на посторонних людей.

Дело Castillo было не единственным в череде судебных разбирательств вокруг Benlate. Параллельно DuPont столкнулась с волной исков в других странах. В Новой Зеландии в 1990-х годах разгорелась серия дел, связанных с заявлениями о вреде здоровью от воздействия беномила. Новозеландские садоводы, работники питомников и члены их семей сообщали о различных проблемах со здоровьем, включая респираторные нарушения, кожные реакции и неврологические симптомы, которые они связывали с профессиональным контактом с Benlate. Некоторые из этих дел завершились внесудебными урегулированиями, в рамках которых DuPont выплачивала компенсации пострадавшим.

Точные суммы и детали большинства соглашений остались конфиденциальными из-за условий мировых соглашений, но факт выплат подтверждался в публичных заявлениях юристов истцов и в публикациях новозеландских СМИ того периода. Эти дела не получили такого широкого резонанса, как c семьей Castillo, отчасти потому, что многие были урегулированы до вынесения судебного вердикта, отчасти из-за меньшей медийной освещённости по сравнению с американскими процессами. Тем не менее, они внесли свой вклад в растущее давление на DuPont и подорвали репутацию Benlate на международном уровне. Новозеландский опыт также стимулировал ужесточение местных регуляторных требований к регистрации и мониторингу пестицидов, особенно в части защиты работников и отчётности о неблагоприятных эффектах.

Дело в США стало сенсацией и водоразделом. Адвокат Ферраро привлёк эксперта — британского профессора Чарльза В. Говарда, фетального и младенческого токсиколога из Ливерпульского университета. Говард представил суду данные доклинических исследований: беременные крысы, получавшие высокие дозы беномила или карбендазима, рожали детёнышей с анофтальмией — без глаз. Он также опирался на эксперименты in vitro, проведённые на клетках человека и крысы, которые показывали, что беномил может нарушать нормальное развитие клеток на ранних стадиях. Вывод эксперта был однозначен: беномил — тератоген для человека, то есть вещество, способное вызывать врождённые дефекты, и при определённых концентрациях в крови матери он может вызвать микрофтальмию у ребёнка. Защита DuPont привела своих экспертов, в том числе авторитетного Роберта Л. Брента, профессора и бывшего заведующего кафедрой педиатрии в Медицинском колледже Джефферсона. Брент утверждал, что экспозиция на седьмой-девятой неделе беременности не могла вызвать наблюдаемый дефект, потому что критическое окно формирования глаз у плода не совпадает с этим сроком, и воздействие беномила в тот момент не могло быть причиной. Кроме того, DuPont обвиняли в сокрытии данных: из миллионов страниц документов, которые компания представила адвокатам истцов, ключевой оказалась одна страница «сырых» результатов из независимой лаборатории Alta Analytical Laboratories в Калифорнии, которую DuPont якобы задержал или неправильно интерпретировал.

Суд присяжных встал на сторону семьи Кастильо и присудил компенсацию в четыре миллиона долларов, возложив на DuPont 99,5% ответственности, а на владельца фермы — 0,5%. Но на этом история не закончилась. DuPont обжаловал решение, и Третий округ Апелляционного суда в Майами частично отменил вердикт, решив, что научные доказательства были допущены неправомерно. Апелляционный суд посчитал, что показания эксперта истцов не прошли так называемый тест Frye — юридический стандарт, установленный ещё в 1923 году в деле Frye против Соединённых Штатов.

Тест Frye требует, чтобы научный метод, на котором основаны экспертные показания, был «общепризнан» в соответствующем научном сообществе. Апелляционный суд сфокусировался на выводах эксперта и решил, что они слишком новаторские и недостаточно подтверждены. Но дело дошло до Верховного суда Флориды, и в 2003 году высшая инстанция штата восстановила первоначальный вердикт. Верховный суд указал, что апелляционный суд превысил свои полномочия: тест Frye касается методологии, а не конкретных выводов эксперта. Методы, которые использовал профессор Говард — эксперименты на животных, межвидовое экстраполирование, in vitro исследования, — общеприняты в токсикологии развития. То, что эксперт применил эти методы в новом контексте, к конкретному случаю, не делает их ненадёжными. Суд процитировал классическую формулу: «Судебный зал — не лаборатория, и поэтому в его пределах не проводятся научные эксперименты. Если научное сообщество признаёт процедуру надёжной для своих целей, то и суд будет считать её надёжной». Решение было окончательным: DuPont заплатил четыре миллиона, плюс огромные штрафы за задержку документов и обвинения в мошенничестве — в одном случае компанию оштрафовали на сто пятнадцать миллионов долларов.

Десятилетняя битва завершилась, и в 2017 году адвокат Джеймс Ферраро издал книгу «Застигнутый врасплох», документальную хронику этой войны. Книга стала бестселлером среди юристов, занимающихся делами о токсических воздействиях. Но в профессиональных кругах — среди токсикологов, эпидемиологов, регуляторов — дело Кастильо вызвало совсем другую реакцию. Диана Калп Борк, руководитель дела из Центра исследований гражданского правосудия, назвала вердикт «ударом по науке и нашей системе присяжных» в статье для Wall Street Journal, заявив, что это пример того, как полезный продукт стал жертвой «лженауки». Почему такая резкость?

Дело в том, что параллельно с судебным процессом Агентство по охране окружающей среды США (EPA), которое курирует регистрацию всех пестицидов в стране, проводило собственное расследование влияния Benlate на здоровье. Кэтрин С. Буве, координатор реакции EPA на сообщения о неблагоприятных последствиях пестицидов, заявила публично: да, анофтальмия — это известный эффект при высоких дозах у подопытных животных, это факт. Но когда агентство проанализировало реестр врожденных дефектов, который ведёт Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), никакой географической или статистической корреляции между районами применения Benlate и увеличением заболеваемости анофтальмией или микрофтальмией среди людей обнаружено не было.

Более того, было проведено исследование среди цветоводов в Южной Америке — профессиональной группы, которая работает с огромным количеством химикатов, включая беномил, причём в высоких концентрациях и часто без должной защиты. Ни одного случая анофтальмии у детей работников выявлено не было. В Великобритании в конце 1980-х — начале 1990-х тоже обсуждались «кластеры» врождённых дефектов глаз в сельских районах, но последующие разборы национальных регистров врождённых аномалий связи с беномилом не подтвердили. Иными словами, научное сообщество видело hazard — опасность вещества при определённых условиях, доказанную на животных, — но не видело risk, реального риска для людей при реальных сценариях применения препарата в сельском хозяйстве.

Немного о фактах

Судебные дела о рождении слепых детей, связывавшихся с беномилом

• США (Флорида): Castillo v. E.I. du Pont de Nemours & Co., Inc.

• Факты: беременная Донна Кастильо сообщила о попадании аэрозоля Benlate (беномил) во время прохода мимо фермы; сын Джон Кастильо родился с тяжело недоразвитыми глазами (микрофтальмия), фактически слепым.

• Процесс: присяжные присудили компенсацию; впоследствии Третий округ (Майами) частично отменил решение; Верховный суд Флориды восстановил вердикт, признав допустимость экспертных показаний по стандарту Frye.

• Ключевая ссылка: Castillo v. E.I. DuPont de Nemours & Co., 854 So. 2d 1264 (Fla. 2003) — решение Верховного суда Флориды.

• Научная основа в процессе: in vitro данные на клетках человека/крысы, доклинические исследования с анофтальмией/микрофтальмией у грызунов при высоких дозах; эпидемиология у людей убедительной связи не показала.

• Прочие страны/дела: публичных судебных решений аналогичного профиля (рождение слепых детей, прямо привязанных судом к беномилу) вне США не зафиксировано. В Великобритании в конце 1980‑х — начале 1990‑х обсуждался «кластер» анофтальмии/микрофтальмии у новорождённых в сельхозрегионах, но регистры врождённых пороков и разборы не подтвердили причинно-следственной связи с беномилом; до прецедентных решений о компенсациях дело не дошло. В Латинской Америке существовали исследования по работникам цветочных хозяйств с многократными химическими экспозициями (включая беномил), но сообщений о судебных решениях по случаям слепорождения, сопоставимых с Castillo, в открытых реестрах нет (дела либо не инициировались, либо завершались без публичных решений).

Канцерогенность беномила: что говорят регуляторы и наука

• США (EPA): беномил не классифицирован как доказанный канцероген для человека. Исторически фокус рисков — репродуктивная/развивающая токсичность и тестикулярные эффекты его метаболита карбендазима. Для карбендазима современная оценка EPA — «Not Likely to Be Carcinogenic to Humans» на релевантных уровнях экспозиции; критические эндпоинты — репродуктивная токсичность (а не онкогенез).

• ЕС (EFSA/ECHA, CLP): беномил не имеет гармонизированной классификации «Carc.»; ключевой класс опасности — Repr. 1B (H360, вред плоду). Карбендазим — Repr. 1B (и часто Muta. 2) с выраженной репротоксичностью; канцерогенная классификация в рамках CLP не присвоена. Регистрации обоих ДВ в качестве пестицидов в ЕС не одобрены (не из‑за доказанной канцерогенности, а по совокупности токсикологических/экологических и регуляторных причин).

• Россия/ЕАЭС (гармонизация с GHS/CLP): беномил/карбендазим не признаны канцерогенами в части обязательной гармонизированной классификации; акцент — репродуктивная токсичность (Repr. 1B), для карбендазима также указывается генотоксический потенциал 2-й категории в некоторых перечнях. Решения по допуску/запрету опираются на общий профиль опасности и рисков, а не на канцерогенность.

• Китай (GHS/нац. классификации): регуляторные документы также выделяют репродуктивную токсичность для беномила/карбендазима; общегосударственной признанной классификации как канцерогенов для человека нет. Контроль ориентирован на МДУ/регистрации и управление профессиональной экспозицией.

• IARC/ВОЗ: для беномила и карбендазима нет статуса «канцероген для человека»; либо не классифицированы из‑за недостаточности данных, либо «не поддаётся классификации» (Group 3). Это отражает отсутствие убедительных и согласованных доказательств канцерогенности у людей.

Почему канцерогенность «не доказали»

• Эпидемиология: исследования среди фермеров/рабочих не демонстрируют устойчивого повышения риска конкретных видов рака, которое было бы согласовано между когортами и дозами; мощность выборок ограничена, сопутствующие экспозиции множественны.

• Долгосрочные опыты на грызунах: опухолевые эффекты либо отсутствуют, либо нерепродуцируемы/не дозозависимы; наблюдаемые изменения чаще соответствуют токсичности к репродуктивной системе, а не истинному канцерогенезу.

• Механизм действия: беномил/карбендазим связываются с β‑тубулином, нарушая формирование микротрубочек (митоз). Такой механизм не является типично генотоксическим (ДНК‑реактивным), имеет порог и биологически правдоподобнее объясняет тератогенные и репродуктивные эффекты, нежели канцерогенез.

• Регуляторная логика: приоритетными становятся конечные точки с наилучшей доказательной базой и низкими порогами (репротоксичность/тератогенность). Под них рассчитываются ADI/ARfD и вводятся запреты/ограничения. Отдельной «доказанной» канцерогенности данных недостаточно.

Что известно по врождённой слепоте (научные данные)

• Доклиника: у крыс/кроликов при высоких дозах беномила или его метаболита карбендазима описаны анофтальмия/микрофтальмия плодов; эффект зависит от дозы и «критического окна» органогенеза.

• Люди: эпидемиологические реестры врождённых пороков (включая анализы CDC, UK registers) не выявили географической/статистической корреляции между применением беномила и ростом частоты анофтальмии/микрофтальмии на популяционном уровне.

• Юридически значимая связь установлена только в деле Castillo в рамках допустимости экспертных показаний по Frye; это правовой, а не научный консенсус.

Итог

• Прецедент с «рождением слепого ребёнка» и судебным признанием причинной связи с беномилом — известен и подтверждён в США (дело Castillo, Флорида).

• «Канцерогеном для человека» беномил крупными регуляторами не признан; главный токсикологический риск — репродуктивная/развивающая токсичность. Отсутствие доказанности канцерогенности объясняется слабостью и несогласованностью эпидемиологии, непродемонстрированными устойчивыми опухолевыми эффектами в доклинике и механизмом действия, не типичным для канцерогенов‑ДНК‑реактивов.

Так что же произошло в деле Кастильо?

Суд не установил, что беномил «доказанно вызывает слепоту у людей». Суд лишь признал, что методология, которую использовал эксперт истцов для обоснования своих выводов, достаточно надёжна и общепринята, чтобы быть представленной присяжным. А присяжные, выслушав обе стороны, поверили истцам. Это иллюстрирует фундаментальное различие между юридическим стандартом допустимости доказательств и научным консенсусом о причинности.

Правовая система использует стандарт Frye (или более современный Daubert в федеральных судах США) как фильтр: если метод признан научным сообществом, эксперт может его применить и дать заключение, а уж насколько убедительно это заключение — решают присяжные. Наука же требует воспроизводимости, статистической значимости, исключения альтернативных объяснений. И с научной точки зрения причинно-следственная связь между экспозицией Донны Кастильо и дефектом у её сына остаётся недоказанной на популяционном уровне.

Невольно возникает бытовой вопрос: а сама Донна разве не виновата? Зачем гулять вдоль поля, где работает сельхозтехника, да ещё будучи беременной? Некоторые комментаторы именно так и рассуждали, говоря о «принятии риска» (assumption of risk) или «содействующей небрежности» (contributory negligence) — правовых доктринах, согласно которым человек, сознательно оказавшийся в зоне потенциальной опасности, частично принимает на себя ответственность за последствия.

Но корректнее сместить фокус с персонального упрёка на системные меры безопасности. Оператор и владелец фермы обязаны управлять дрейфом препарата: не работать при сильном ветре, выставлять предупреждающие знаки, соблюдать буферные зоны, недопускать посторонних в зону обработки, особенно беременных и детей, информировать соседей о планируемых опрыскиваниях. Именно совокупность этих факторов, а не только личный выбор маршрута прогулки, и формирует реальный риск. Дело Кастильо стало уроком для всей индустрии: дрейф пестицидов — это не абстрактная проблема, а конкретная юридическая и человеческая ответственность.

Но вернёмся к самому веществу. Беномил и карбендазим действительно обладают репродуктивной токсичностью — это научный факт, признанный всеми крупными регуляторами. В Европейском союзе оба вещества имеют гармонизированную классификацию по системе CLP (Classification, Labelling and Packaging): Repr. 1B, H360 — «может нанести вред плоду». Это самая строгая категория репродуктивных токсикантов, основанная на убедительных данных у животных. Но вот что интересно: канцерогенной классификации (Carc.) у беномила и карбендазима нет ни в Европе, ни в США, ни по оценкам Международного агентства по изучению рака (IARC) при ВОЗ. EPA заявляет, что карбендазим «not likely to be carcinogenic to humans» — маловероятный канцероген для человека при релевантных уровнях экспозиции. IARC либо не классифицировал эти вещества, либо отнёс их к группе 3 («не поддаётся классификации»), что означает недостаточность данных. Почему? Потому что в долгосрочных исследованиях на грызунах опухоли либо не наблюдались, либо были нерепродуцируемы и не зависели от дозы так, как ожидается для истинных канцерогенов. Механизм действия — ингибирование микротрубочек — не является ДНК-реактивным, то есть не повреждает генетический материал напрямую, как это делают классические генотоксические канцерогены.

Такой механизм имеет порог, ниже которого эффекта не будет, и биологически правдоподобнее объясняет тератогенные и репродуктивные эффекты, чем онкогенез. Конечно, отсутствие убедительных доказательств канцерогенности не означает «полной безопасности», но это значит, что регуляторы сфокусировались на других, лучше подтверждённых рисках.

И вот тут мы подходим к самому интересному: регуляторный статус беномила и карбендазима в мире сегодня крайне неоднороден, и это создаёт головную боль для экспортёров сельхозпродукции. В Европейском союзе беномил не одобрен как действующее вещество пестицидов, карбендазим — тоже не одобрен, тиофанат-метил — не одобрен. Максимально допустимые уровни остатков (МДУ) для мелких ягод и других культур установлены на уровне предела количественного определения (LOQ), то есть практически на нуле. Это означает, что импорт в ЕС продукции с обнаруживаемыми остатками карбендазима невозможен. В США ситуация схожая: регистрации Benlate были отозваны, пищевые толерансы (аналог МДУ) по беномилу сняты, толерансы по карбендазиму сильно сокращены, и для многих культур, включая голубику, толерансов вообще нет. Это значит «ноль» — любые остатки приведут к отказу партии на границе или к изъятию из продажи. Важная тонкость: тиофанат-метил, который сам по себе может быть разрешён где-то для каких-то применений, метаболизируется в карбендазим. Поэтому даже если вы обработали посадки Топсином-М, остатки будут анализировать как карбендазим, и если для вашей культуры и рынка нет толеранса на карбендазим, вы получите проблему.

В России ситуация иная и требует внимательного изучения актуального каталога. Вопреки распространённому мнению, что беномил в России не производится и не зарегистрирован, на российском рынке присутствуют препараты на основе этого действующего вещества от крупных отечественных производителей. Компания «Щёлково Агрохим» выпускает препарат под торговым названием «Беномил», а группа компаний «Август» производит фунгицид «Бенорад». Оба препарата имеют в качестве действующего вещества беномил в концентрации 500 г/кг и зарегистрированы для применения на различных культурах согласно этикеткам и записям в Госкаталоге.

Это означает, что российские сельхозпроизводители имеют легальный доступ к беномилу, но с важной оговоркой: применение разрешено строго по регламенту, только на тех культурах и в тех нормах, которые указаны в регистрации. Карбендазим и тиофанат-метил также присутствуют в российском реестре для ряда культур. Однако критически важный момент для ягодоводов: для голубики, малины и многих других ягодных культур зарегистрированных применений беномила, как правило, нет или они крайне ограничены. Внеэтикеточное применение — использование препарата на культуре, не указанной в официальной инструкции, — прямо запрещено российским законодательством о безопасности пищевой продукции и может повлечь административную ответственность, изъятие продукции и запрет на реализацию. Кроме того, если вы работаете на экспорт в ЕС или США, применение беномила или карбендазима автоматически делает вашу партию неприемлемой для этих рынков из-за нулевых или близких к нулю МДУ.

В Китае картина иная: беномил во многом выведен из оборота, но карбендазим остаётся разрешённым действующим веществом с установленными МДУ в национальном стандарте GB 2763 для множества культур. Для голубики и других специфических культур нужно проверить актуальную редакцию стандарта и наличие конкретной регистрации применения в реестре Министерства сельского хозяйства КНР. Если регистрация есть и МДУ соблюдён, поставки на китайский рынок теоретически возможны при условии лабораторного подтверждения соответствия. Но требования Китая и Европы с США радикально расходятся, поэтому хозяйствам, работающим на разные рынки, необходимо физически разделять поля и партии, вести раздельные схемы защиты и строго документировать трассировку.

Коммерческое решение DuPont прекратить продажи Benlate в начале 2000-х было вызвано не каким-то одним «доказанным смертельным вредом», а совокупностью факторов: лавина судебных исков по всему миру (не только в США и Новой Зеландии, но и в других странах), огромные штрафы и компенсационные выплаты, изменение регуляторного климата, рост резистентности патогенов и появление новых классов фунгицидов с более выгодным профилем риска и меньшими юридическими рисками. Это был экономический и репутационный расчёт, а не научное признание неприемлемой опасности препарата как такового.

Основные мифы о действующем веществе Беномил

Теперь давайте развеем несколько устойчивых мифов и поговорим о контексте, в котором оценивается любое вещество — будь то пестицид или продукт питания.

Миф первый: «Беномил — это накопительный яд, который остаётся в почве навсегда». Неправда. Беномил в почве и воде относительно быстро гидролизуется до карбендазима — период полураспада исчисляется часами или днями в зависимости от pH и температуры. Карбендазим действительно более устойчив: он прочно адсорбируется на органическом веществе почвы и медленно разрушается биотическими и абиотическими процессами, период полураспада может составлять недели или месяцы. При частых повторных внесениях можно обнаружить измеримые остатки в почве и стоке, что создаёт риски для водных организмов и почвенной мезофауны. Но при соблюдении регламентов применения — разумных норм и кратности — «вечных» концентраций не образуется, и почва со временем самоочищается.

Миф второй: «Беномил доказанно вызывает слепоту у людей». Тоже неправда. У животных при высоких дозах — да, это зафиксировано. У людей эпидемиологическая связь на популяционном уровне не показана, несмотря на многолетние наблюдения. Судебное решение по делу Кастильо — это юридический вердикт о достаточности доказательств в конкретном деле, а не научный консенсус о всеобщей причинности.

Миф третий, и, пожалуй, самый показательный: «Беномил — это канцероген». Здесь стоит остановиться подробнее, потому что этот пример прекрасно иллюстрирует, как легко манипулировать научными данными и как важно понимать разницу между hazard (опасностью как свойством вещества) и risk (реальным риском при конкретных условиях экспозиции). Да, в некоторых исследованиях на грызунах при очень высоких дозах беномила или карбендазима наблюдались опухоли. Но эти находки были нерепродуцируемы, не показывали чёткой дозовой зависимости и имели сомнительную релевантность для человека. Крупные регуляторы — EPA, EFSA, ECHA — не присвоили беномилу или карбендазиму статус канцерогена для человека. Механизм действия через ингибирование микротрубочек не является ДНК-реактивным и имеет порог. Но если следовать логике «есть исследование на животных, значит, канцероген», то в эту категорию попадут самые неожиданные вещи.

Молоко — канцероген?

Возьмём, к примеру, молоко — обычное коровье молоко, которое миллиарды людей пьют ежедневно. За последние десятилетия в научном сообществе периодически поднимается вопрос о влиянии молока на риск развития некоторых видов рака. Некоторые эпидемиологические исследования указывают, что повышенное потребление молока может способствовать увеличению уровня инсулиноподобного фактора роста IGF-1 в крови, что, в свою очередь, связывают с потенциально увеличенным риском развития определённых видов рака, таких как рак простаты и яичников. Молоко, особенно цельное, содержит гормоны и ростовые факторы, которые могут стимулировать деление клеток. Избыточная стимуляция клеточного роста ассоциируется с повышенным риском мутаций, что теоретически может способствовать онкогенезу. В отдельных регионах эпидемиологи обнаружили корреляцию между высоким потреблением молочных продуктов и определёнными типами рака, хотя характер этой связи остаётся спорным и может объясняться конфаундерами — другими факторами питания, образа жизни, генетикой.

Но означает ли это, что молоко — канцероген, и мы должны немедленно запретить его продажу и потребление? Конечно, нет. Научное сообщество отмечает многочисленные полезные свойства молока: богатый источник кальция, белка, витаминов D и B-комплекса, важных для формирования и поддержки костной ткани, нормального функционирования организма. Большинство крупномасштабных мета-анализов приходят к выводу, что молоко в рамках сбалансированного питания не увеличивает риск развития злокачественных опухолей при умеренном потреблении. Регулирующие органы — Всемирная организация здравоохранения, национальные пищевые агентства — продолжают рекомендовать включать молочные продукты в ежедневный рацион, поскольку научные данные свидетельствуют об их пользе для здоровья. Более того, ряд исследований показывает, что молоко может даже играть защитную роль: его потребление связано с более низким риском развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза.

Ключевым моментом является понятие дозы и контекста. Как и в случае с другими продуктами и веществами, потенциальный риск часто связан с чрезмерным употреблением или неправильным применением. Умеренное потребление молока, как правило, не приводит к значительному повышению уровней IGF-1 до опасных значений, в то время как его избыток может стать поводом для дополнительных исследований у конкретного человека с учётом генетических особенностей, образа жизни и общего состояния здоровья.

Теоретические опасения относительно канцерогенности требуют дальнейших исследований, особенно с учётом того, что большинство экспериментальных моделей основаны на животных исследованиях или in vitro экспериментах, результаты которых нельзя напрямую экстраполировать на человеческий организм без учёта множества факторов.

Эта аналогия с молоком прекрасно иллюстрирует, насколько важен контекст при оценке любого вещества. Молоко само по себе не является «ядовитым» продуктом, а рассматривается с точки зрения соотношения пользы и потенциального риска. Точно так же беномил — это не «абсолютное зло» и не «безопасная водичка». Это инструмент, химическое вещество с определёнными свойствами: оно эффективно убивает грибы через конкретный механизм, оно обладает репродуктивной токсичностью при высоких дозах у животных, оно может вызывать резистентность при неправильном применении, оно имеет определённую экологическую судьбу. Вопрос не в том, «плохой» или «хороший» это препарат, а в том, какой риск он создаёт при реальных сценариях использования, можно ли этот риск контролировать, и превышает ли польза от его применения потенциальный вред.

На сегодняшний день научные данные свидетельствуют: беномил, как часть грамотной системы защиты растений с соблюдением регламентов, может быть эффективным инструментом там, где он разрешён. Несмотря на гипотезы о тератогенности и отдельные судебные решения, эпидемиологическая база не позволяет считать беномил доказанным тератогеном или канцерогеном для человека при соблюдении норм применения и мер защиты. Умеренное и регламентированное использование беномила, с учётом регуляторных ограничений и в рамках антирезистентных стратегий, остаётся допустимым выбором для тех хозяйств и культур, где это вещество официально зарегистрировано. Точно так же, как умеренное потребление молока остаётся безопасным и полезным для большинства людей, несмотря на теоретические дискуссии о IGF-1 и раке.

Что это значит на практике для современного российского фермера или агронома?

Если вы используете беномил вы обязаны строго следовать инструкции по применению. Проверьте, зарегистрирован ли препарат на вашей культуре. Если голубика, малина или другая ягодная культура не указана в этикетке, применение незаконно и создаёт юридические риски, риски для здоровья потребителей (поскольку МДУ для незарегистрированных применений не установлены и любые остатки формально являются нарушением) и риски для вашей репутации. Если культура зарегистрирована, соблюдайте норму расхода, кратность обработок, сроки ожидания до уборки урожая. Используйте средства индивидуальной защиты: респиратор, защитные очки, перчатки, комбинезон. Исключите присутствие беременных женщин, детей и посторонних в зоне обработки и в течение срока возможного повторного входа (REI). Управляйте дрейфом: не работайте при скорости ветра выше 3–5 м/с (смотрите местные регламенты и рекомендации производителя), соблюдайте буферные зоны у водоёмов, жилых построек, соседних участков. Калибруйте опрыскиватель, выбирайте форсунки, создающие крупную каплю и минимизирующие снос. Информируйте соседей о планируемых обработках, особенно если рядом есть пасеки, органические хозяйства или жилые дома.

Если вы работаете на экспорт, ваша стратегия должна быть предельно чёткой и жёсткой. Экспорт в Европейский союз или США — исключите беномил, карбендазим, тиофанат-метил и любые другие бензимидазольные фунгициды полностью из схемы защиты на экспортных полях. Даже однократное применение может оставить остатки, которые будут обнаружены при анализе на границе или в ритейле, и партия будет отклонена. Проводите внутренний лабораторный контроль на карбендазим как маркер возможного загрязнения или перекрёстного переноса, особенно если вы используете одну и ту же технику, тару или складские помещения для разных полей. Внедрите систему трассировки, чтобы в любой момент можно было доказать, что конкретная партия произведена без применения запрещённых веществ. Экспорт в Китай — проверьте актуальную редакцию GB 2763 на предмет МДУ карбендазима для вашей культуры, убедитесь, что применение зарегистрировано, и строго соблюдайте норму и сроки ожидания. Получите протокол аккредитованной лаборатории, подтверждающий, что остатки не превышают китайский МДУ. Если вы работаете одновременно на разные рынки, физически разделяйте поля: одни поля — «чистые», для ЕС и США, другие — для внутреннего рынка или Китая, с возможным применением беномила. Документируйте всё: какие препараты, когда, на каких полях, в каких дозах применялись. Это ваша страховка.

Управление резистентностью — не менее важный аспект. Бензимидазольные фунгициды относятся к группе высокого риска по развитию устойчивости (FRAC код 1, risk group «high»). Это означает, что при частом и монокультурном применении патогены быстро вырабатывают устойчивость через точечные мутации в гене бета-тубулина. Китайские, европейские и американские исследования последних лет единодушны: там, где беномил или карбендазим применяли бесконтрольно, частота резистентных изолятов достигает 60–90% популяции патогена. Устойчивость к одному бензимидазолу означает устойчивость ко всем — беномил, карбендазим, тиофанат-метил, тиабендазол перестают работать одновременно. Восстановление чувствительности после прекращения применения идёт крайне медленно, потому что резистентные расы сохраняют конкурентоспособность. Что делать? FRAC даёт чёткие рекомендации: ограничьте число обработок MBC-фунгицидами до максимум двух за сезон, а лучше — до одной. Чередуйте бензимидазолы с фунгицидами других химических классов и механизмов действия: DMI-триазолы (FRAC 3), SDHI (FRAC 7), стробилурины/QoI (FRAC 11, но осторожно — тоже высокий риск резистентности), мультисайтовые контактники (хлорталонил, каптан, фолпет — FRAC М, низкий риск резистентности). Используйте баковые смеси бензимидазола с препаратом другого класса — это снижает селективное давление на одну мишень. Интегрируйте химические обработки с агротехническими приёмами: санитарная обрезка и удаление поражённых частей растений, мульчирование для снижения разбрызгивания спор с почвы, улучшение дренажа и вентиляции посадок для снижения влажности, использование устойчивых сортов, где они доступны. Подключайте биологические фунгициды на основе Bacillus subtilis, Trichoderma spp., Pseudomonas fluorescens в начале и конце сезона, когда давление болезней ниже, чтобы сократить число химических обработок. Мониторьте эффективность: если заметили, что препарат перестал работать — немедленно прекращайте его применение и переходите на другие классы. Проведите тестирование изолятов патогена на чувствительность, если есть возможность — многие научные лаборатории и станции защиты растений предоставляют такие услуги.

Интегрированная система защиты — это не просто модное слово, а необходимость для сохранения работоспособности химических инструментов. Беномил и другие бензимидазолы могут быть частью этой системы, но не её основой и не единственным средством. Если вы полагаетесь только на один класс фунгицидов, вы рано или поздно столкнётесь с резистентностью, потерей эффективности, ростом заболеваемости и экономическими потерями. Разнообразие — ключ к устойчивости системы.

Теперь о безопасности для людей и окружающей среды.

Беномил и карбендазим классифицированы как репродуктивные токсиканты категории 1B в Европе (H360 — может нанести вред плоду). Это означает, что беременные женщины ни в коем случае не должны контактировать с препаратом: ни готовить рабочий раствор, ни проводить обработки, ни находиться в зоне опрыскивания или на обработанном поле до истечения срока возможного повторного входа. Это не перестраховка, а прямое следование из данных на животных, которые убедительно показали тератогенные эффекты. Да, у людей эпидемиологическая связь не доказана, но принцип предосторожности требует исключить риск.

Операторы, работающие с препаратом, должны использовать полный комплект СИЗ: респиратор с фильтрами класса FFP2 или FFP3 (или аналог), защитные очки или лицевой щиток, химически стойкие перчатки (нитрил, неопрен), защитный комбинезон или костюм, закрывающий всё тело, резиновые сапоги. После работы — обязательный душ, смена одежды, стирка СИЗ отдельно от бытового белья. Не ешьте, не пейте, не курите во время работы с препаратом. Храните препарат в закрытой заводской упаковке, в специальном помещении, недоступном для детей, животных, посторонних. Не храните рядом с пищевыми продуктами, кормами, медикаментами.

Экологические риски тоже требуют внимания. Карбендазим умеренно токсичен для водных организмов и может накапливаться в донных отложениях при попадании в водоёмы. Соблюдайте буферные зоны у водоёмов — обычно от 5 до 50 метров в зависимости от класса водоёма и местных регламентов. Не допускайте стока рабочего раствора или промывочных вод в канавы, ручьи, пруды. Утилизируйте остатки рабочего раствора согласно инструкции — как правило, разбавлением и равномерным распределением на обработанной площади или на специально отведённом участке, но не на одном месте и не у воды. Пустую тару трижды ополосните, ополаскиватель вылейте в бак опрыскивателя, а тару сдайте на утилизацию или утилизируйте согласно местным правилам (часто — прокол или разрезание для предотвращения повторного использования, захоронение на полигоне отходов или сжигание в специальных установках).

Для медоносных пчёл беномил традиционно считается малотоксичным, но чувствительность может варьировать у разных видов опылителей и при разных температурах. Избегайте обработок во время цветения, информируйте пчеловодов о планируемых опрыскиваниях. Для почвенной мезофауны — дождевых червей, коллембол — риски зависят от концентрации в почве; при соблюдении норм применения серьёзного угнетения популяций не ожидается, но частые повторные внесения могут создать кумулятивный эффект.

В конечном счёте, история беномила — это не просто история одного химического соединения. Это история о том, как научные открытия меняют сельское хозяйство, как экономические интересы сталкиваются с экологическими и токсикологическими рисками, как правовые системы пытаются разрешить конфликты между пострадавшими людьми и крупными корпорациями, как регуляторы балансируют между доступностью эффективных инструментов и защитой здоровья населения, как патогены эволюционируют в ответ на селективное давление фунгицидов, и как фермеры и агрономы принимают решения в условиях неполной информации, противоречивых рекомендаций и давления рынка. Беномил сыграл огромную роль в защите растений в последние полвека, спас миллионы тонн урожая от грибковых болезней, но он же стал символом юридических баталий, научных споров о причинности и регуляторных дилемм.

Сегодня беномил остаётся разрешённым и доступным в России благодаря отечественным производителям, но его применение строго регламентировано. В Европе и США он фактически запрещён. В Китае карбендазим ещё используется, но под жёстким контролем и с растущим пониманием проблемы резистентности. Мир движется к более диверсифицированным системам защиты, к интеграции химических, биологических, агротехнических методов, к точному земледелию с использованием датчиков, прогнозных моделей, дифференцированного применения препаратов только там и тогда, где и когда это действительно необходимо. Бензимидазольные фунгициды могут быть частью этой системы, но уже не её основой, как было в 1970-е и 1980-е.

Так применять или не применять беномил?

Ответ зависит от множества факторов: вашей культуры, целевого рынка сбыта, локальных регуляторных требований, истории применения фунгицидов на вашем поле (есть ли уже резистентность?), доступности альтернатив, экономики. Если вы выращиваете продукцию на экспорт в страны с нулевыми толерансами — однозначно нет, риск неприемлем. Если работаете на внутренний рынок России или Китай, культура зарегистрирована, и вы готовы строго следовать регламентам, антирезистентным стратегиям и мерам безопасности — это может быть допустимым инструментом в арсенале, но не единственным и не основным. Если на вашем поле уже есть резистентность к бензимидазолам (а это легко проверить — препарат просто перестаёт работать) — применение бессмысленно, вы будете тратить деньги впустую и создавать дополнительную нагрузку на экосистему без всякой пользы.

Наша задача в этой статье была не дать готовый рецепт «да» или «нет», а предоставить контекст, факты, научную базу для принятия информированного решения. Мы показали, откуда взялся беномил, как он работает, какие у него сильные и слабые стороны, какая история судебных разбирательств за ним стоит и что она на самом деле доказывает и не доказывает, какой регуляторный статус у вещества в разных странах, какие токсикологические и экологические риски известны, и как эти риски можно контролировать. Мы провели аналогию с молоком, чтобы показать: даже обыденные, повсеместно используемые вещества могут иметь «канцерогенные» сигналы в отдельных исследованиях, но это не делает их автоматически опасными или подлежащими запрету — всё зависит от дозы, контекста, баланса пользы и риска.

Беномил — это инструмент. Как любой инструмент, он может быть полезен, если использовать его правильно, в правильном месте, в правильное время, с правильными мерами предосторожности. И он может быть вреден, если применять его неправильно, бесконтрольно, без понимания последствий. Решение остаётся за вами — фермером, агрономом, производителем. Наука и регуляторы могут только предоставить данные и рамки. Но окончательный выбор, как и ответственность за него, лежит на том, кто держит в руках опрыскиватель.

История беномила продолжается

История беномила продолжается, и она тесно переплетается с реалиями современного сельского хозяйства, которое живёт в мире глобальных цепочек поставок, жёстких стандартов безопасности пищи и растущего общественного скептицизма к «химии». Давайте посмотрим на несколько практических ситуаций, с которыми сталкиваются реальные хозяйства, и попробуем разобраться, какие уроки можно извлечь из этого опыта.

Представьте себе яблоневый сад в Краснодарском крае. Хозяйство среднего размера, около пятидесяти гектаров интенсивных насаждений на слаборослых подвоях. Основная проблема — парша яблони, вызываемая грибом Venturia inaequalis. Это одно из самых экономически значимых заболеваний в регионе, особенно во влажные годы. Агроном планирует схему защиты: медь в начале сезона, потом переход на органические фунгициды — триазолы, стробилурины, SDHI в разных комбинациях. Но вот в конце мая выдаётся затяжной период дождей, инфекционный фон взлетает, и появляются первые пятна парши на листьях. Нужна «тяжёлая артиллерия», что-то системное и лечащее. Агроном вспоминает, что в арсенале есть «Бенорад» — беномил от «Август». Смотрит в регистрацию: яблоня там есть, норма 10 кг/га, срок ожидания 20 дней. Можно применить? Формально — да, если яблоки идут на внутренний рынок России и агроном уверен, что за двадцать дней до уборки обработок больше не будет. Но тут возникают вопросы.

Первый вопрос: а работает ли препарат? Venturia inaequalis — один из тех патогенов, у которых резистентность к бензимидазолам появилась очень рано, ещё в 1970-е годы, во многих яблоневых регионах мира. Если в этом саду или в соседних хозяйствах беномил или карбендазим применяли активно в прошлые годы, вполне вероятно, что значительная часть популяции парши уже устойчива. Как это проверить? Самый простой способ — посмотреть на историю применения: если в последние пять-десять лет бензимидазолы использовали регулярно, более двух раз за сезон, и особенно если эффективность падала — резистентность почти наверняка есть. Более точный, но дорогой способ — отправить образцы поражённых листьев в специализированную лабораторию, где проведут молекулярный анализ на мутации в гене бета-тубулина или биотест на чувствительность изолятов к действующему веществу. Такие услуги предоставляют некоторые научные институты защиты растений, филиалы Россельхозцентра, частные агролаборатории. Если выяснится, что резистентность высокая — применение беномила бессмысленно, лучше выбрать триазол (дифеноконазол, тебуконазол) или SDHI (флуксапироксад, боскалид) в смеси со стробилурином или мультисайтовым контактником.

Второй вопрос: а куда пойдут яблоки? Если часть урожая планируется на переработку для детского питания, которое в России имеет ужесточённые требования по остаткам, беномил может создать проблему. Если есть планы на экспорт — даже потенциальные, даже «вдруг найдём покупателя в Европе» — применение беномила ставит крест на этой возможности. Остатки карбендазима могут сохраняться в плодах недели и месяцы, особенно если обработка была ближе к уборке. Двадцать дней срока ожидания — это минимум для соблюдения российского МДУ (если таковой установлен), но для нулевого толеранса ЕС этого может быть недостаточно. Более того, даже если обработали рано, в мае, к августовской уборке какие-то следовые количества могут остаться, особенно в кожуре, и аналитические методы становятся всё чувствительнее — сегодня лаборатории могут обнаружить остатки на уровне 0,001–0,01 мг/кг, что десять-двадцать лет назад было ниже предела обнаружения.

Третий вопрос: какие альтернативы? Современные фунгициды для парши яблони включают целый спектр классов. Триазолы группы DMI (дифеноконазол, тебуконазол, пропиконазол, ципродинил) — системные, лечащие и защитные, эффективны против парши, но тоже могут иметь проблемы с резистентностью при частом применении, хотя механизм действия другой (ингибирование биосинтеза эргостерола). SDHI-фунгициды (флуксапироксад, боскалид, пентиопирад) — системные, очень эффективны, но дорогие и тоже высокий риск резистентности. Стробилурины (крезоксим-метил, трифлоксистробин, пираклостробин) — трансламинарные, широкий спектр, но критически высокий риск резистентности, применять только в смесях и не более одного раза. Мультисайтовые контактники (дитианон, каптан, фолпет, додин) — низкий риск резистентности, защитное действие, нужны частые обработки, но отличный выбор для антирезистентных программ и баковых смесей. Органические соли меди и сера — разрешены в органическом земледелии, защитные, работают при низком-среднем инфекционном фоне. Биофунгициды (Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens) — профилактика, дополнение к химии, не заменяют её при высоком давлении болезни.

Грамотная программа для парши выглядит примерно так: медь до распускания почек для снижения инфекционного запаса; дитианон или додин в фазу зелёного конуса — начало обособления бутонов; смесь триазола с каптаном или дитианоном после цветения; ещё одна смесь, возможно SDHI + стробилурин + контактник, через 10–14 дней; далее — контактники или триазолы в зависимости от погоды и инфекционного фона, заканчивая за 30–40 дней до уборки, чтобы минимизировать остатки. В такой схеме беномилу просто нет места — он не добавляет ничего, что не могли бы дать современные препараты, зато создаёт риски с остатками и резистентностью. Единственная ситуация, когда беномил может быть оправдан — это когда по какой-то причине (логистический сбой, отсутствие препаратов, ценовая недоступность) других вариантов просто нет, популяция патогена гарантированно чувствительна (новые посадки, регион без истории применения бензимидазолов), и продукция точно идёт только на внутренний рынок. Но это скорее исключение, чем правило.

Теперь другой пример — тепличное хозяйство, огурец на малообъёмной гидропонике. Проблема — корневые гнили, вызываемые комплексом патогенов: Pythium, Fusarium, Rhizoctonia. Классическая головная боль тепличников, особенно при нарушении температурного режима в корневой зоне или избыточном поливе. Есть ли смысл применять беномил для обработки корневой системы или пролива субстрата? Ответ почти всегда — нет, и вот почему. Pythium — это оомицет, а не настоящий гриб, у него вообще нет хитина и эргостерола, его клеточные стенки построены из целлюлозы. Бензимидазолы на оомицеты не действуют вообще. Для Pythium нужны специализированные препараты: металаксил, мефеноксам, пропамокарб, фосэтил алюминия, или биологические агенты вроде Trichoderma, Gliocladium. Fusarium и Rhizoctonia теоретически могут быть чувствительны к беномилу, но на практике в тепличных условиях, где одни и те же субстраты и системы используются годами, резистентность к бензимидазолам у этих патогенов — скорее норма, чем исключение. Кроме того, применение системного фунгицида в гидропонной системе создаёт риск попадания действующего вещества в плоды и накопление остатков, особенно на культурах с коротким периодом от обработки до уборки, как огурец (сбор идёт каждые 2–3 дня). МДУ на огурцах для беномила и карбендазима в ЕС и США — ноль или близко к нулю, в России и Китае может быть установлен, но строго ограничен. Гораздо безопаснее и эффективнее — профилактика: контроль температуры питательного раствора (не ниже 18°C, оптимально 20–22°C), дезинфекция систем между оборотами, использование биопрепаратов для колонизации корней полезной микрофлорой, применение индукторов устойчивости. Если всё же нужна «химия» — лучше специализированные препараты против конкретных патогенов, а не беномил как «широкий спектр».

Ещё один кейс — виноградник, проблема — серая гниль (Botrytis cinerea) на ягодах в период созревания. Это классическая мишень для фунгицидов, и беномил исторически применяли против ботритиса. Но здесь ситуация ещё сложнее. Botrytis cinerea — абсолютный чемпион по развитию резистентности, у него документированы устойчивые расы почти ко всем классам фунгицидов: бензимидазолам, дикарбоксимидам, анилинопиримидинам, фенилпирролам, гидроксианилидам, SDHI, даже к мультисайтовым вроде флудиоксонила. Резистентность к бензимидазолам у ботритиса появилась одной из первых, в начале 1970-х, и сегодня в большинстве виноградарских регионов мира частота резистентных изолятов очень высока. Если вы примените беномил против ботритиса на винограде, есть большая вероятность, что препарат просто не сработает. Более того, виноград — культура, где остатки пестицидов контролируются особенно жёстко, потому что ягоды идут на вино, а винодельческие страны ЕС, основные импортёры, имеют строгие регламенты. Виноделы часто требуют от поставщиков винограда полное отсутствие определённых веществ, даже если формально МДУ есть, потому что остатки могут повлиять на процесс ферментации или органолептику вина. Беномил/карбендазим в этом списке «нежелательных» веществ стоит высоко.

Что делать с ботритисом? Во-первых, агротехника: формировка и обрезка для улучшения проветривания гроздей, удаление листьев в зоне гроздей, контроль урожайности (перегруженные кусты более восприимчивы), своевременная уборка. Во-вторых, фунгицидная программа с жёсткой ротацией: в начале сезона — контактники (каптан, фолпет), в фазу цветения — критический момент, первая обработка против ботритиса смесью с разными механизмами (например, флудиоксонил + ципродинил, или боскалид + пираклостробин), потом — не повторять ту же смесь, переходить на другой класс (например, изопропиламин + контактник), и не более двух-трёх обработок специфических антиботритисных препаратов за сезон. Бензимидазолам в этой схеме нет места — слишком высок риск неэффективности и проблем с остатками. Единственный нюанс: если у вас виноградник в каком-то уникальном регионе, где бензимидазолы никогда не применялись (например, новые посадки на Дальнем Востоке или в Сибири), и вы точно знаете, что популяция ботритиса чувствительна (провели тест), и виноград идёт только на местный рынок — может быть, теоретически, беномил сработает. Но это настолько редкий сценарий, что планировать на него защиту рискованно.

Интересный момент — баковые смеси. Можно ли смешивать беномил с другими пестицидами? В принципе, да, но с оговорками. Беномил — слабощелочной препарат (pH водной суспензии около 7,5–8,5), он относительно стабилен в нейтральной и слабощелочной среде, но разрушается в кислой. Поэтому его нельзя смешивать с кислыми препаратами или удобрениями — например, с фосфорной кислотой, большинством жидких удобрений на основе фосфатов, некоторыми инсектицидами и гербицидами, которые имеют кислую реакцию. Перед приготовлением баковой смеси всегда проверяйте pH — он должен быть в диапазоне 6,5–8,0 для стабильности беномила. Также беномил несовместим с препаратами меди при одновременном смешивании — возможна химическая реакция и выпадение осадка. Совместимость с триазолами, стробилуринами, контактниками типа каптана или хлорталонила обычно хорошая, но всегда проводите тест в небольшой ёмкости перед заполнением большого бака: смешайте компоненты в правильном порядке (обычно сначала водорастворимые пакеты или гранулы, потом суспензии, потом эмульсии, потом ПАВы), подождите 15–30 минут и проверьте, нет ли расслоения, хлопьев, осадка. Если смесь стабильна — можно использовать, но желательно в течение нескольких часов, не оставлять в баке на ночь.

С точки зрения антирезистентных стратегий баковые смеси — это хорошо: два действующих вещества с разными механизмами снижают вероятность селекции устойчивых рас. Например, смесь беномила (FRAC 1) с каптаном (FRAC M04, мультисайтовый) теоретически лучше, чем соло-применение беномила, потому что патоген, мутировавший к устойчивости к бензимидазолам, всё ещё будет убит каптаном. Но если резистентность к беномилу уже есть в популяции, смесь фактически работает только за счёт каптана, и вы платите за два препарата, а эффект получаете от одного. Поэтому принцип: баковые смеси полезны для профилактики резистентности, когда патоген ещё чувствителен, но они не спасут ситуацию, если резистентность уже высокая.

Экономика тоже играет роль. Беномил и его российские дженерики обычно дешевле многих современных фунгицидов — это один из аргументов, почему он до сих пор присутствует на рынке. Стоимость обработки гектара беномилом может быть в два-три раза ниже, чем SDHI или последним поколением триазолов. Для хозяйства с ограниченным бюджетом это серьёзный фактор. Но тут важно считать не только прямые затраты на препарат, но и косвенные риски: потеря эффективности из-за резистентности (повторная обработка — дополнительные расходы), потеря рынка из-за остатков (вся партия может быть забракована, убытки на порядок выше стоимости обработки), репутационный ущерб (если ваш бренд связан с нарушением стандартов безопасности, восстановить доверие потребителей сложно и дорого). Дешевизна беномила может оказаться мнимой экономией, которая обернётся большими потерями. С другой стороны, для мелкого хозяйства, работающего на местный рынок, где требования к остаткам менее жёсткие, и где патогены ещё чувствительны, беномил может быть рациональным выбором, позволяющим сохранить урожай при минимальных затратах. Здесь нет универсального ответа — нужно считать индивидуально.

Важный аспект, который часто упускают — это взаимодействие беномила с биологическими препаратами. Если вы строите интегрированную систему защиты и применяете биофунгициды на основе живых микроорганизмов (Trichoderma, Bacillus, Pseudomonas, Streptomyces), нужно учитывать, что беномил и карбендазим могут подавлять не только патогенные грибы, но и полезные. Бактериальные биопрепараты (Bacillus, Pseudomonas) обычно не страдают от бензимидазолов, потому что у бактерий тубулин устроен иначе и бензимидазолы на него не действуют. Но грибные биопрепараты (Trichoderma, Gliocladium) могут быть подавлены, особенно если обработка биопрепаратом и беномилом проведены с коротким интервалом. Поэтому правило: если используете Trichoderma для защиты корней или как почвенный биофунгицид, не применяйте бензимидазолы по листу или в почву минимум 7–14 дней после внесения Trichoderma, чтобы не убить полезный гриб. Обратный порядок тоже имеет значение: если сначала обработали беномилом, подождите, пока действующее вещество деградирует или будет метаболизировано растением, и только потом вносите Trichoderma — иначе грибы-антагонисты не приживутся. Некоторые штаммы Trichoderma обладают природной или искусственно созданной устойчивостью к бензимидазолам — такие биопрепараты можно применять в комплексе с беномилом, но нужно уточнять эту информацию у производителя биопрепарата.

Теперь о диагностике и мониторинге. Как понять, что у вас на поле или в саду развилась резистентность к бензимидазолам? Первый и самый очевидный признак — снижение эффективности при соблюдении всех регламентов применения. Вы провели обработку беномилом по инструкции, погода подходящая, опрыскиватель исправен, покрытие хорошее, а через неделю-две видите, что болезнь продолжает развиваться, пятна растут, споруляция идёт. Это не 100% доказательство резистентности (могли быть другие проблемы — неправильная калибровка, слишком большой интервал до дождя, высокий инфекционный фон, плохое качество препарата), но серьёзный звоночек. Если такое повторяется два-три года подряд — резистентность почти наверняка есть. Второй признак — «мозаичная» картина поражения после обработки: одни растения или участки защищены хорошо, другие — плохо, хотя обработка была равномерной. Это может указывать на гетерогенность популяции патогена по чувствительности — где-то доминируют чувствительные изоляты, где-то резистентные. Третий признак — исторический: если в вашем хозяйстве или в регионе бензимидазолы применяли интенсивно в прошлом, вероятность резистентности высока.

Для точной диагностики резистентности нужны лабораторные методы. Биотест: отбираете образцы поражённых растений, выделяете возбудителя в чистую культуру на питательной среде, затем тестируете его рост на среде с добавлением разных концентраций беномила или карбендазима. Если гриб растёт при концентрациях, которые должны были бы его убить (например, 1–10 мг/л и выше), он резистентен. Сравниваете с референсным чувствительным штаммом. Этот метод требует недели на проведение, специальное оборудование и квалификацию, но он надёжен и даёт количественную оценку уровня резистентности. Молекулярный метод: экстрагируете ДНК из образцов патогена, проводите ПЦР-амплификацию гена бета-тубулина и секвенирование или используете аллель-специфичную ПЦР для обнаружения конкретных мутаций (E198A, F200Y и других). Этот метод быстрее (1–3 дня), очень точен и позволяет работать даже с небольшим количеством материала, но требует молекулярно-биологической лаборатории. Оба метода доступны в научных институтах защиты растений, региональных станциях Россельхозцентра, некоторых частных агролабораториях. Стоимость анализа варьирует, но обычно несколько тысяч рублей за образец — вполне доступно для среднего и крупного хозяйства, особенно если речь идёт о принятии решения по схеме защиты на сотни гектаров.

Если резистентность подтверждена, что делать? Первое — исключить бензимидазолы из схемы защиты на этом поле минимум на 3–5 лет. Переходить на фунгициды других классов, чередовать их между собой. Второе — ревизировать всю систему защиты: может быть, резистентность развилась не только к бензимидазолам, но и к другим классам (это называется множественная резистентность), особенно если применяли одни и те же препараты годами. Третье — усилить агротехнические меры для снижения инфекционного фона: севооборот (для однолетних культур), санитарная обрезка и удаление растительных остатков (для многолетних), улучшение дренажа, оптимизация питания (сбалансированное NPK, достаточно кальция и микроэлементов для укрепления клеточных стенок). Четвёртое — мониторинг: через несколько лет без применения бензимидазолов можно повторить тест на резистентность. Если частота резистентных изолятов снизилась (что происходит не всегда, но иногда бывает), можно очень осторожно вернуть бензимидазолы в программу, но только в смесях и не чаще одного раза за сезон.

Глобальная картина использования бензимидазолов сегодня весьма пёстрая и отражает экономические различия между регионами. В странах Западной Европы, Северной Америки, Японии, Австралии беномил и карбендазим практически исчезли из профессионального применения — комбинация жёстких регуляторных требований, доступности современных альтернатив, высоких стандартов безопасности труда и развитой системы контроля остатков сделала их экономически и юридически нецелесообразными. В этих странах, если бензимидазолы и остались, то в очень узких нишах — например, послеуборочная обработка цитрусовых тиабендазолом для защиты от плесеней при хранении, где есть давняя регистрация и устоявшаяся практика. Но даже там идёт постепенный отказ в пользу нехимических методов (контроль температуры и влажности, биологические антагонисты, съедобные покрытия). В странах Восточной Европы, включая Россию, Украину, Беларусь, бензимидазолы ещё присутствуют на рынке и применяются, но их доля снижается по мере роста экспортных амбиций производителей и ужесточения стандартов ритейла.

В Азии картина неоднородна: Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии остаются крупнейшими потребителями карбендазима, который производится там в больших объёмах и стоит дёшево. Китайская химическая промышленность выпускает десятки тысяч тонн карбендазима в год, значительная часть идёт на экспорт в развивающиеся страны Африки, Латинской Америки, Среднего Востока. В этих регионах беномил и карбендазим — рабочая лошадка защиты растений, особенно для мелких фермеров, которые не могут позволить себе дорогие современные препараты. Но даже в Китае ситуация меняется: правительство ужесточает регулирование пестицидов, закрывает мелкие неэффективные производства, повышает стандарты безопасности пищи для внутреннего рынка (особенно после серии скандалов с загрязнением продуктов), и потребление карбендазима медленно снижается. Одновременно китайские учёные бьют тревогу по поводу резистентности: публикации последних лет показывают, что на рисе, овощах, плодовых в основных производящих провинциях резистентность к бензимидазолам стала массовой, и эффективность препаратов падает. Это стимулирует разработку и внедрение новых классов фунгицидов и переход к более сложным системам защиты.

В Латинской Америке беномил и карбендазим широко используются на экспортных культурах — бананах, цитрусовых, кофе, какао, цветах. Но здесь возникает интересный парадокс: продукция выращивается для экспорта в Европу и США, где остатки бензимидазолов неприемлемы, но фермеры продолжают их применять, потому что препараты дёшевы и доступны, а контроль на местах часто слаб. Это создаёт повторяющиеся проблемы: партии цветов из Колумбии или Эквадора, ягод из Перу, цитрусовых из Бразилии периодически отклоняются на европейских границах из-за превышения МДУ по карбендазиму. Экспортёры несут убытки, ужесточают контроль над поставщиками, внедряют сертификационные схемы типа GlobalGAP, которые запрещают или строго ограничивают бензимидазолы. Постепенно ситуация улучшается, но процесс идёт медленно, потому что требует инвестиций в обучение фермеров, доступ к альтернативным препаратам, лабораторный контроль.

В Африке бензимидазолы остаются важным инструментом для мелких фермеров, выращивающих продовольственные культуры — кукурузу, арахис, хлопок, овощи. Доступность современных фунгицидов ограничена из-за слабой дистрибьюторской сети, высоких цен, отсутствия кредитования. Карбендазим часто продаётся в мелкой фасовке на локальных рынках, иногда без должной маркировки и инструкций. Это создаёт риски неправильного применения, передозировок или наоборот недостаточных доз, что ускоряет развитие резистентности. Международные организации типа FAO и национальные службы по защите растений пытаются улучшить ситуацию через программы обучения фермеров, создание кооперативов для закупки качественных препаратов, внедрение IPM (интегрированной защиты растений). Но прогресс идёт медленно из-за ограниченных ресурсов и других приоритетов (голод, бедность, конфликты).

А как же ЛПХ?

Интересный вопрос — судьба беномила в любительском садоводстве и ЛПХ (личных подсобных хозяйствах). В России «Фундазол» долгое время был популярен среди садоводов-любителей для обработки комнатных растений, рассады, луковиц цветов перед посадкой, протравливания семян. Его ценили за широкий спектр действия, системность, отсутствие явной фитотоксичности. Препарат продавался в мелкой фасовке в садовых центрах и через интернет. Но в последние годы ситуация изменилась: «Фундазол» исчез из официальных каналов продаж или стал редкостью. Причины — частично регуляторные (ужесточение требований к регистрации для розничной торговли, необходимость указывать полную информацию о репродуктивной токсичности на этикетке, что пугает покупателей), частично репутационные (негативная информация в интернете, связь с судебными делами). Производители переориентировались на профессиональный сегмент, где препарат продаётся в крупной фасовке для хозяйств.

Но любители нашли альтернативы: триазольные фунгициды типа «Скор» (дифеноконазол) или «Топаз» (пенконазол), стробилурины типа «Строби» (крезоксим-метил), биопрепараты «Фитоспорин» (Bacillus subtilis), «Триходермин» (Trichoderma), «Алирин» (Bacillus). Эти препараты более доступны, имеют лучший имидж с точки зрения безопасности (хотя триазолы тоже не безобидны), и для масштабов ЛПХ вполне эффективны. Единственная ниша, где «Фундазол» остаётся востребованным любителями — это коллекционеры редких комнатных растений (орхидеи, суккуленты, ароидные), которые сталкиваются со специфическими грибными инфекциями и ценят системное действие беномила. Но и здесь идёт переход на альтернативы или комбинации препаратов.

Важный момент для ЛПХ: если вы всё-таки используете беномил в личном хозяйстве, помните о мерах безопасности. Репродуктивная токсичность — это не шутка. Беременные женщины не должны контактировать с препаратом ни в какой форме. Мужчины репродуктивного возраста тоже должны быть осторожны: есть данные, что карбендазим может влиять на сперматогенез при хронической экспозиции, хотя это показано в основном у животных и при высоких дозах. Используйте перчатки при приготовлении раствора, не вдыхайте пыль при отмеривании порошка, работайте в проветриваемом помещении или на открытом воздухе, не ешьте и не курите во время работы. После работы тщательно вымойте руки с мылом. Обработанные растения не размещайте в спальне или детской комнате минимум несколько дней, пока препарат не высохнет и не впитается. Плоды и овощи с обработанных растений не употребляйте в пищу до истечения срока ожидания (обычно 20–30 дней, смотрите инструкцию). Для комнатных декоративных растений, которые не плодоносят, это не проблема, но для огурцов или томатов на подоконнике — критично.

Теперь давайте поговорим о будущем. Есть ли у беномила и других бензимидазолов перспективы, или они обречены на постепенное исчезновение? Скорее всего, второе, но процесс будет долгим и неравномерным. В развитых странах бензимидазолы уже практически ушли и вряд ли вернутся — регуляторный климат и общественное мнение против них, альтернативы доступны. В развивающихся странах они останутся ещё на десятилетия, пока не подешевеют и не станут более доступными современные препараты, и пока не улучшится инфраструктура защиты растений. В странах среднего уровня развития, включая Россию, идёт постепенный переход: бензимидазолы теряют позиции на экспортных и премиальных сегментах, но сохраняются на внутреннем рынке и в хозяйствах с ограниченным бюджетом. Резистентность патогенов будет дополнительным фактором, снижающим востребованность: чем больше полей и регионов с высокой частотой резистентных рас, тем меньше экономический смысл применять бензимидазолы.

Интересно, что параллельно идут исследования по «воскрешению» старых классов фунгицидов через новые технологии. Например, разработка комбинированных препаратов, где беномил или карбендазим смешан с ингибитором резистентности — веществом, которое блокирует работу механизмов, обеспечивающих устойчивость патогена. Такие подходы используются в медицине (антибиотик + ингибитор бета-лактамаз) и теоретически могут работать в агрохимии. Но пока это больше исследовательская тема, чем коммерческая реальность. Другое направление — нанотехнологии: инкапсуляция беномила в наночастицы или липосомы для улучшения доставки к мишени, снижения дозы, уменьшения остатков и экотоксичности. Есть экспериментальные работы, показывающие, что наноформуляции карбендазима эффективнее обычных и меньше накапливаются в почве, но до коммерциализации далеко — нужны исследования безопасности наночастиц, регуляторное одобрение, масштабирование производства.

Ещё один тренд — использование генетических и геномных технологий для управления резистентностью. Если мы точно понимаем, какие мутации в гене бета-тубулина дают устойчивость, можем ли мы предсказать, когда и где она возникнет, и превентивно скорректировать стратегию? Или можем ли мы использовать генное редактирование для создания сортов растений, которые экспрессируют собственные антигрибковые белки, снижая потребность в фунгицидах вообще? Эти вопросы активно обсуждаются в научном сообществе. Некоторые компании уже выводят на рынок ГМ-культуры с устойчивостью к болезням (например, картофель, устойчивый к фитофторозу), но регуляторные и общественные барьеры, особенно в Европе и России, сильны. Генное редактирование без переноса чужеродных генов (технологии CRISPR) может быть более приемлемо, но пока регуляторный статус таких растений неясен.

В любом случае, будущее защиты растений — за интегрированными системами, где химические фунгициды — это один из инструментов, но не единственный и не главный. Селекция устойчивых сортов, оптимизация агротехники, биологический контроль, точное земледелие с использованием сенсоров и прогнозных моделей для применения препаратов только когда действительно нужно, развитие инструментов быстрой диагностики патогенов и резистентности — всё это компоненты будущего. Беномил сыграл свою историческую роль, дав фермерам мощный инструмент в критический период роста населения и интенсификации сельского хозяйства во второй половине XX века. Но эта эра заканчивается, и на смену приходят более сложные, дифференцированные, экологически осознанные подходы.

Что в сухом остатке? Беномил — это не «абсолютное зло», как его иногда демонизируют в популярных статьях и соцсетях, ссылаясь на судебные дела и страшные диагнозы. Но это и не «безобидный рабочий инструмент», как его иногда представляют апологеты «старой школы», ностальгирующие по временам, когда «химия работала, и никто не умер». Истина, как обычно, посередине. Беномил — это химическое вещество с конкретными свойствами, эффективностью, рисками. Он может быть полезен в определённых ситуациях и при соблюдении определённых условий. Он опасен при неправильном применении, игнорировании мер безопасности, использовании на культурах и рынках, где остатки неприемлемы. Он теряет эффективность там, где патогены выработали резистентность. Он юридически запрещён или ограничен во многих странах.

Для практика — фермера, агронома, садовода — ключевой вопрос не «хороший или плохой беномил», а «подходит ли он для моей конкретной ситуации». Чтобы ответить на этот вопрос, нужно задать себе несколько других:

1. Зарегистрирован ли беномил на моей культуре в моей стране? Если нет — применение незаконно, точка.

2. Куда пойдёт моя продукция? Если на экспорт в ЕС/США — беномил исключён. Если на внутренний рынок или рынки с толерансами — возможен при соблюдении МДУ.

3. Есть ли в моём регионе/хозяйстве история применения бензимидазолов? Если да, высока вероятность резистентности патогенов — нужна диагностика или полевой тест эффективности.

4. Какие альтернативы доступны? Есть ли препараты других классов, эффективные против моего патогена, по приемлемой цене? В большинстве случаев — есть, и они предпочтительнее.

5. Могу ли я обеспечить соблюдение всех мер безопасности? Исключить беременных женщин из контакта, использовать СИЗ, контролировать дрейф, соблюдать сроки ожидания? Если нет — риск неприемлем.

6. Как беномил впишется в мою антирезистентную стратегию? Если это будет единственный или основной фунгицид — плохая идея. Если один из нескольких в ротации, максимум 1–2 раза за сезон, в смесях — может быть приемлемо.

7. Каков мой бюджет и экономика? Стоит ли экономия на препарате потенциальных рисков и потерь?

Если после честных ответов на эти вопросы вы решили, что беномил — ваш выбор, действуйте строго по регламенту, документируйте всё, контролируйте результаты. Если ответы указывают на высокие риски — ищите альтернативы, их достаточно.

Беномил (фундазол) — история о человеческом измерении сельского хозяйства

Для научных работников и специалистов служб защиты растений беномил и история вокруг него — это кейс, полный уроков. Урок о том, как узкоспецифичные высокоэффективные пестициды быстро порождают резистентность, и как важно с самого начала внедрять антирезистентные стратегии. Урок о том, как токсикологические риски, недооценённые на этапе разработки, могут «выстрелить» через десятилетия в виде судебных исков и регуляторных запретов. Урок о том, как разрыв между научной оценкой риска и общественным восприятием может создавать проблемы для всей индустрии. Урок о том, что «одобрение регулятора» не означает «абсолютная безопасность» — это означает «риски контролируемы при соблюдении условий», а условия эти могут меняться по мере накопления знаний. Урок о том, что глобализация торговли сельхозпродукцией создаёт ситуацию, когда стандарты самого строгого рынка де-факто распространяются на всех экспортёров, независимо от местных регламентов.

Беномил — это также напоминание о том, насколько сложна современная наука о безопасности химических веществ. Мы оперируем вероятностями, а не абсолютами. Мы экстраполируем с животных на человека, с высоких доз на низкие, с лабораторных условий на реальную жизнь. Мы не можем провести эксперимент «давайте возьмём тысячу беременных женщин, половину обработаем беномилом, и посмотрим, у скольких родятся дети с дефектами», потому что это неэтично. Поэтому мы полагаемся на исследования на животных, эпидемиологические наблюдения, механистическое понимание, и стараемся вынести суждение с разумной долей уверенности. Иногда мы ошибаемся — либо недооцениваем риск (как было с ДДТ, который считался безопасным, пока не обнаружили его персистентность и биоаккумуляцию), либо переоцениваем (как было с аларом на яблоках, который запретили из-за медийной паники, хотя реальный риск был минимален). Система не идеальна, но это лучшее, что у нас есть.